教えにくい「時計」の学習

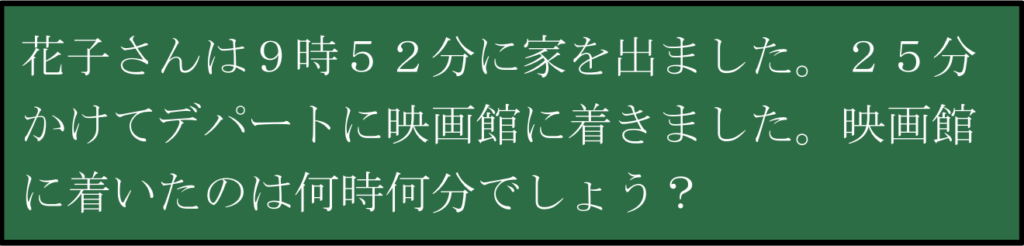

問題です!

こうした時間の問題をお子さんはスラスラ解けるでしょうか??

なんてお子さんが多いのではないでしょうか?

時計の学習って難しいですよね〜

一撃でわかるようになる方法もないし、大人からすれば「当たり前じゃん!」ってところでつまずくし

実は算数の学習の中でも『教えにくさランキング』で上位に入る難しい内容なんです…💦

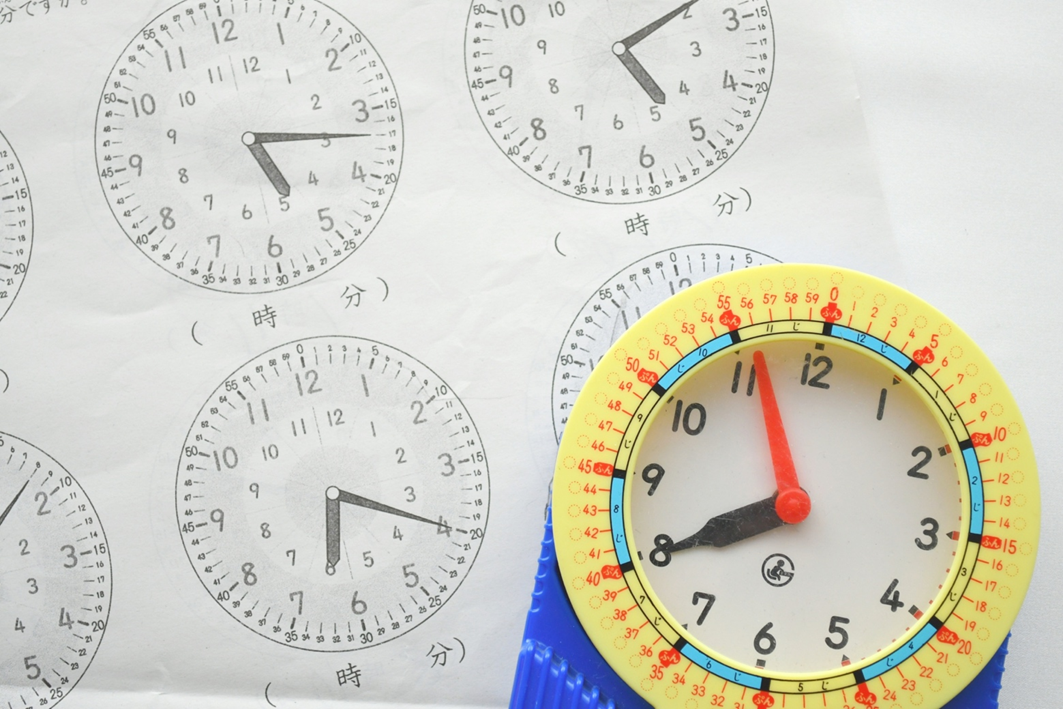

今日はその「時間の学習」に欠かせない「時計のイメージ」を育む遊びを紹介します!

時計をイメージすること

頭の中に時計のイメージがあるかが大事

その前にまずは「時間の問題」を解くために大切な時計のイメージについてお話します!

時計の問題の最大の難しさは60分で位が上がって1時間増えること

また0分より戻ると1時間減った状態の59分になること

このいつもの計算とは全く違う位の上がり下がりに多くの子がつまずいてしまうわけです!

※普段の計算は10進法の考え方で表す数字も0〜9を使います。ですが時計ではいつもと同じ数字を使っているにもかかわらず、分の計算は60進法で、時の計算は24進法の考え方なんですね。そもそもこんなの自然と理解できる方が凄まじいんです。

このややこしい仕組みを数字と言葉だけで理解させるのは至難の業!!!

攻略の糸口が「時計のイメージ」です!!

時間の問題を解けるようになるためには、頭の中で時計を思い浮かべてその針を動かすようなイメージを持てるかが大事になってきます!

そのためにはやっぱり「遊び」が最適です!

ちなみにデジタル時計の方がイメージしやすい頭の中で操作しやすいというお子さんもいますし、数字だけで理解できる子もいます🌟

時計のイメージを育てる遊び

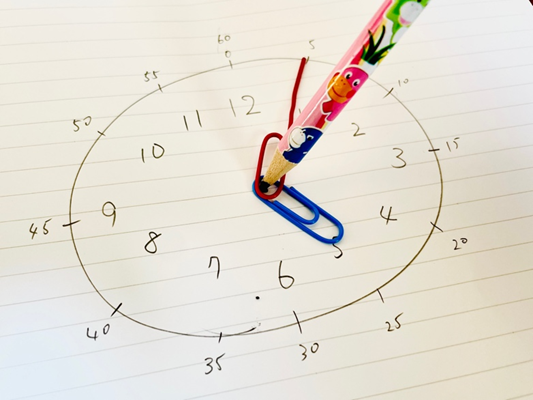

遊びには針を動かせる時計が必要です。

100均などのものを使ってもいいですが、紙に手書きで時計を描いてクリップを針代わりにしてあげるのでもOK!!

こういうその場で手作りする方法を見せておいてあげると困った時にパッと対応できるようになったりします🌟

≪中道が30秒で作った手書き時計≫

文字盤を子どもの理解度に合わせられます

遊び① 時計じゃんけん

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ここからはデキルバ会員限定です。

会員の方はログインをしてください。

会員でない方は会員登録をお願いいたします。

コメント